Torcedores referendam as ofensas racistas ao vaiar a luta não do atleta, mas do homem.

Um homem que se nega a fazer do episódio uma atração de circo.

Mário Lúcio Duarte Costa. Guardem este nome. Já vou chegar a ele. Antes, quero dizer que acompanhei, pela tevê, o fim da partida entre Grêmio e Santos, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

O empate sem gols revela o que foi o duelo, insosso, de resultado nem bom nem mau para nenhuma das equipes.

Pelos relatos, descubro que o goleiro Aranha foi o melhor em campo, com ao menos duas boas defesas que garantiram o ponto fora de casa. A crônica esportiva termina aqui. A História, com H maiúsculo, não.

Aranha acabava de voltar ao palco onde, semanas atrás, fora hostilizado por ofensas racistas vindas de parte da arquibancada gremista.

De lá saíram gritos e imitações de macaco. Eram uma referência à sua cor de pele, negra. O goleiro pediu a interrupção da partida, vencida pelo Santos por 2 a 0. Deixou o campo atordoado. “Dói”, dizia ele à beira do campo.

Por não aceitar a ofensa, relatada aos árbitros da partida, Aranha criou constrangimento às autoridades esportivas. Elas se viram obrigadas a eliminar o Grêmio da Copa do Brasil devido ao comportamento de sua torcida.

Antes do reencontro de quinta-feira, dia 18, no mesmo palco, um país inteiro passou a debater um tema ainda entranhado nas relações sociais. Tão entranhado que se naturalizou, a ponto de, muitas vezes, nem sequer incomodar.

Aranha se incomodou. E não fez questão de esconder.

Como preço, é provável que tenha passado alguns dos piores dias de sua vida. Depois daquele jogo, uma das torcedoras, flagrada aos gritos de “macaco” na arquibancada, passou a sofrer ameaças nas redes sociais.

Foi demitida e teve a casa incendiada por um maluco.

Ela não teve tempo de se arrepender ou calcular a dimensão de seu ato: o justiçamento de sempre, um erro em qualquer lado da história, tirava dela o direito de ser julgada por uma lei já existente. Cassara, com mandado próprio, o direito à vida da torcedora.

De repente, Aranha era o pivô de tanto ódio. Não fosse seu “melindre”, a torcedora estaria a salvo, o Grêmio seguiria na Copa do Brasil e o racismo voltaria ao rol de temas “menores” de um país que, nas palavras de muita gente autorizada, tem problemas mais sérios para resolver.

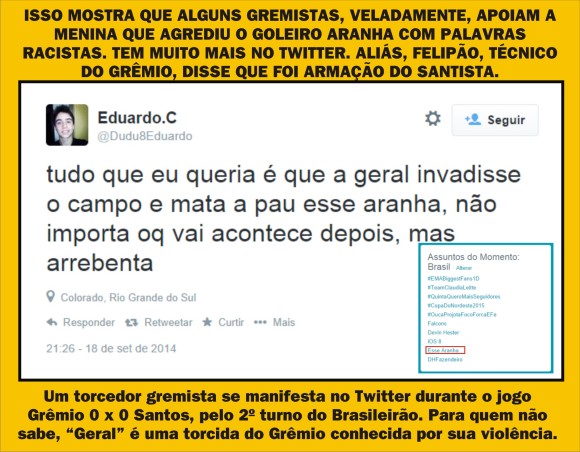

Entre os defensores da tese está o técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, que até ontem dirigia a seleção brasileira. Ele tratou a reação de Aranha como uma “esparrela”, um estardalhaço promovido por quem tentava se vitimar para prejudicar alguém – no caso, os gremistas.

Pelé, maior jogador de todos os tempos, também condenou o goleiro com argumentos do arco da velha: se ele, o Atleta do Século, tivesse de parar uma partida toda vez que era chamado de “macaco” não haveria mais futebol.

Segundo ele, quanto mais se fala em racismo, mas ele se aguça.

Pelé, em seu tempo, não parou o jogo, o racismo voltou para debaixo do tapete, e a fatura segue nas costas de Aranha e seus contemporâneos, que hoje tentam interromper uma partida que deveria ter sido parada há muito tempo.

Não bastasse tanta ofensa – a sua cor, a seu caráter e a sua inteligência –, Aranha voltou a campo ontem [18/9] como vilão.

Desta vez, não ouviu xingamentos racistas das arquibancadas, mas vaias.

Muitas.

Cada uma delas era o triunfo do direito de ofender sobre o direito de se sentir ofendido. Ou de reagir à ofensa.

As vaias eram o referendo aos gritos de “macaco” do último duelo. Eram o recado de que tanto faz o que existe debaixo da epiderme: o que vale é ganhar o jogo. É se dar bem. É levar vantagem. E qualquer reação a isso é apenas “esparrela”.

As vaias foram o trunfo do país de Pelé e Felipão. Um país que joga às costas da vítima o peso de ser ofendido.

Um país que valida, pela ignorância, o cientificismo torto de séculos passados que colocavam o negro no meio do caminho entre os símios e o homem branco.

Este cientificismo baseou a ideia de supremacia racial e influenciou algumas das maiores atrocidades da História.

Por isso ela ofende. Por isso chamar um branco alto de “girafa” não tem o mesmo peso que chamar um negro de “macaco”: apenas um deles fora escravizado pela História.

A manifestação de ontem [18/9] da torcida gremista era a manifestação da derrota: a derrota de Aranha, a derrota de um país inteiro que apenas finge que deixou de açoitar seus antigos escravos.

Apesar disso, ele jogou.

Foi o melhor da partida, segundo a crônica esportiva.

A mesma crônica que, ao fim do duelo, cercou o jogador para arremessá-lo ao centro do picadeiro com uma única pergunta: “Como se sente?”

Acossado, Aranha tentava explicar que deixava o campo entristecido pela reação da torcida, que referendava a ofensa do último duelo. Mas vaia era vaia, admitia, e contra ela não tinha o que fazer.

Um dos repórteres, em tom de deboche, chegou a questionar: “E qual a diferença?”.

“Você sabe a diferença”, respondeu Aranha.

“Não sei: me diga”, desafiou o sujeito do microfone, como se não soubesse.

“Você acha certo o que aconteceu?”, questionou o goleiro.

O repórter respondeu algo como “não tenho que achar nada”.

E Aranha, mais uma vez, deixou o campo balançando a cabeça em tom de incredulidade. Tinha toda razão para ver e não crer.

Já nos vestiários, um pouco mais calmo, ele voltou a ser questionado sobre o assunto.

Os repórteres queriam saber por que ele se negava a se encontrar com a torcedora que o ofendera e que estava sedenta pelo seu perdão.

O circo dava ao goleiro o papel de Meursault, o personagem de O Estrangeiro, de Albert Camus, condenado não por um crime, mas por não ter chorado no enterro da mãe.

O circo queria ver o goleiro chorar. Queria ver o circo pegar fogo. Aranha, de novo, novamente, outra vez, respirou fundo.

E respondeu algo como: “Não quero o mal para ela. Mas não vou ficar abraçando ninguém enquanto a tevê mostra minhas lágrimas com uma música triste ao fundo”.

Aranha talvez não soubesse, mas acabava de desmontar a “esparrela” armada para ele.

Percebeu, muito antes dos homens de seu tempo, o que era um circo. Um circo midiático. E o rejeitou. Como rejeitou a ofensa que agora tantos querem minimizar como “melindre”.

Aranha parou o jogo, um jogo que segue perdendo, para mostrar simplesmente que atrás das cortinas de um circo que não criou existe um homem.

Este homem se chama Mário Lúcio Duarte Costa, seu nome de batismo. Que é maior que a alcunha. Que é maior que o próprio esporte.

Que não merece ouvir o que ouviu.

E que parece disposto a interromper o jogo quantas vezes forem necessárias.

Até que o recado seja entendido.

Até que um dia a história mude. De vez.

Mário Lúcio Duarte Costa acabava de fazer História.

Em tempo: Triste o país que precisa de heróis. Mas, se não é um, Aranha é inegavelmente o rosto de uma luta tão justa quanto necessária.

Acho que já gastei minha cota de citações a Caetano Veloso em minhas crônicas, mas é impossível assistir à trajetória do goleiro santista sem lembrar da música “O Herói”, do álbum Cê, de Caetano:

não quero jogar bola pra esses ratos

já fui mulato, eu sou uma legião de ex-mulatos

quero ser negro 100%, americano,

sul-africano, tudo menos o santo

que a brisa do brasil briga e balança

e no entanto, durante a dança

depois do fim do medo e da esperança

depois de arrebanhar o marginal, a puta

o evangélico e o policial

vi que o meu desenho de mim

é tal e qual

o personagem pra quem eu cria que sempre

olharia

com desdém total

mas não é assim comigo.

é como em plena glória espiritual

que digo:

eu sou o homem cordial

que vim para instaurar a democracia racial

eu sou o homem cordial

que vim para afirmar a democracia racial

eu sou o herói

só deus e eu sabemos como dói

Nenhum comentário:

Postar um comentário